| § | библиотека – мастерская – | Помощь Контакты | Вход — |

Карпович Д.И. Бондаренко Л.В. Практика становления классно-предметной системы обучения. –– Красноярск. – 2005. – 151 с.

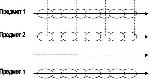

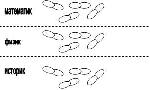

Стр. 24 Попробуем на схеме показать представление учителей-предметников о своих уроках. Ясно, что у нас получится набор параллельных, последовательных цепочек уроков. Единственное, что хоть как-то связывает эти последовательности вместе – это межпредметные связи (показаны на схеме вертикальными, штриховыми линиями), которые от учителей, собственно, и не зависят: они изначально уже определены учебными программами. С точки зрения учителей получилась вполне приглядная картина, а именно: что-то похожее на систему. С точки зрения учеников – в данном случае эта точка зрения выглядит более правдивой, поскольку соответствует реальной практике – картина совсем другая. Для учащихся, как мы уже отмечали, стройная последовательность уроков распадается на ряд диполей – звеньев, состоящих из двух колец: настоящий урок и предыдущий. Будущего для учащихся нет. Не они определяют свое будущее – учитель. Учеников беспокоит только настоящее, так как в настоящем они просто живут. А, чтобы, более-менее, прилично жить в настоящем, необходимо немножко учитывать прошлое (могут домашнее задание спросить). Итак, вся длинная цепочка разбивается на ряд, не связанных между собой, диполей. Линейная последовательность в изучении предмета исчезает: диполи начинают хаотично перемещаться. Дети не ощущают внутренней логики учебного предмета (горизонтальная стрелочка на схеме отсутствует). Естественно, что при таком хаотичном перемещении диполей исчезают и межпредметные связи (вертикальные штриховые линии на схеме отсутствуют). Сохраняется только общее количество колец (объем учебного содержания), если, конечно, предположить, что у всех учеников феноменальная память и, что учитель ни одного дня не проболел. Казалось бы, при отсутствии связей между диполями, при исчезновении межпредметных связей должны стираться и границы предметов. Однако, на практике этого не происходит по одной простой причине: дети, потеряв логику учебного предмета, «крепят» этот предмет на учителе. Для детей учебный предмет и все, что с ним связано, - это личность учителя. Задачки на вычисление пройденного пути решаются и на математике и на физике, но для детей это всегда разное: там – математика, а здесь – физика. Там эту задачу объясняла «математичка», а здесь эту же задачу объяснял «физик». Поэтому на схеме появились горизонтальные штриховые линии, которые отделяют один предмет от другого. Вернее, - отделяют одного учителя от другого. |

Реклама

|

||