| § | библиотека – мастерская – | Помощь Контакты | Вход — |

Карпович Д.И. Методика Ривина: теоретический, методологический и практический аспекты. -- Краснояоск, 2003. - 40 с.

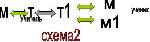

Стр. 10 На уроке учитель, объясняя некую мысль М, говорит некий текст Т, оформляющий эту мысль (см. Сх.1, а или 1, б). Этот текст звучит для всего класса, в котором 20 - 30 - совершенно разных по способностям и по способам деятельности детей. Этот текст не ориентирован на отдельно взятого ученика, а направлен на всех сразу. Каким должен быть такой “обезличенный” текст, по каким законам и принципам он должен строиться? Учитывают ли педагоги это обстоятельство, когда что-то говорят для всех сразу? Изменяется ли характер текста, когда учитель работает не с классом, а с одним учеником? Эти вопросы в современной педагогике не сняты, висят в воздухе. Учителя работают стихийно, не целенаправленно над формированием текстов, направленных на многих. Единственное пожелание, которое выработала педагогика - говорить в расчете на среднего ученика, ничего не дает в практическом плане. В результате учитель на уроке говорит так, как умеет сам, совершенно не задумываясь, кто перед ним (ученик, группа или весь класс), а ученик слышит и понимает так, как умеет на данный момент, совершенно не задумываясь, кто перед ним (учитель физики или литературы). Итак, ученик Петров слышит текст Т (см.Сх.2), и для него реальностью является именно текст учителя Т. Смысл, заложенный в этом тексте, для ученика завуалирован, скрыт за словесной оболочкой. Но и сам текст Т доходит до ученика в несколько искаженном виде Т1. Это зависит от многих причин: какие-то кусочки текста ученик может просто прослушать, не обратить внимания, отвлечься и т.д. Затем ученик на основе услышанного на самом деле текста Т1 синтезирует основную мысль, стоящую за этим текстом; синтезирует эту мысль посредством своих способов, знаний, умений и т.д. В результате ученик может либо точно попасть в цель, ухватить мысль М, стоящую за текстом Т1 и, следовательно, за текстом Т (опосредованно),. Либо “промахнуться” и синтезировать другую мысль М1, которая совсем не то, что мысль М (см.Сх.2). Напомним, что мы речь ведем об учениках , которые еще не научились лукавить, подстраиваться под ситуацию и что-то сознательно скрывать. Поэтому для них понятые мысли (М или М1) являются естественными и никаких опасений за последствия не внушают. Как понял, так и понял. Вернее, понял так, как умею на сегодняшний день. |

Реклама

|

||