| § | библиотека – мастерская – | Помощь Контакты | Вход — |

Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л.С. Выготского). —— М.: Тривола, 1994. — 168 с.

Стр. 125 Анализ подобных задач позволяет утверждать, что в основе их строения лежит такая соотнесенность данных и требований, которая провоцирует решающего на неосознанное допущение области поиска, в которой заведомо не находится верное решение. Но еще более важно, что само это провоцирование приводит именно к неосознанности выбора области поиска, т.е. к тому, что пространство возможностей действия не выступает как особый предмет. Можно наблюдать, как в поисках решения человек буквально "бьется, точно муха о стекло", и это, естественно, не приводит к успеху, поскольку он не видит границ собственного действия. Что же может являться предметом и формой (способом) опосредствования в таком поведении? Ведь посреднику нет смысла "подкладывать" человеку нужные ориентиры для достижения результата, т.е., попросту, с разной степенью наглядности подсказывать верное решение задачи. Можно сказать, что те эксперименты, результаты которых я намереваюсь бегло описать, являются попыткой ответа на этот вопрос: предметом посредничества в данном случае должно и может быть самоопределение (определение места и границ возможного действия) в ситуации, а его формой — знаково-символистическое представление требуемых действий.

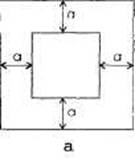

Рис 14 Приведу пример знакового опосредствования решения одной из задач. Задача "Мост"- расстояние между квадратным островом и берегом, также имеющим форму квадрата, равно "а". С помощью двух дощечек длиной ровно по "а" каждая надо перекинуть мост с берега на остров (рис. 14а). В этой задаче спровоцировано действие в области, задаваемой кратчайшим расстоянием между берегом и островом (рис. 146). Так и действовали испытуемые (ученики 3-9 классов) Ведь для достижения результата не хватает совсем "чуть-чуть" (рис 15а, б, в). Рис 15 После нескольких неудачных попыток решения экспериментатор менял формулировку задачи на следующую "Требуется самими дощечками как бы изменить форму водоема" Лишь несколько детей приняли задачу в такой формулировке и нашли верное решение. Для остальных экспериментатор вводит метафору разрезания водоема дощечками, говоря: ' Представьте себе, что дощечки как бы разрезают водоем, меняя его форму." Если дети не понимали, что это значит, экспериментатор приводил пример того, что он имеет в виду, изображая на рисунке подобное "разрезание" (рис. 16). После этого у всех детей появлялись попытки действовать исходя из понимания сказанного (рис. 17а, б, в). Те дети, которые принимали метафору, находили верное решение задачи (рис. 18). |

Реклама

|

||