| § | библиотека – мастерская – | Помощь Контакты | Вход — |

Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. Перевод с английского Е. И. Негневицкой/ Под общей редакцией и с предисловием доктора филологических наук А. А. Леонтьева. -- М.: Прогресс, 1976. - 336 с.

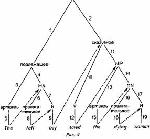

Стр. 190 S Чтобы подсчитать число операций, необходимых для перехода от каждого слова к последующему, Джонсон учитывает те операции, которые нужны для декодирования всей единицы, начиная со второго слова. Так, при переходе от the к tall следующей единицей будет MN tall boy, для декодирования которой требуется четыре операции (операции б, 7, 8 и 9). Переход от tall к boy требует только одной операции, декодирующей N в boy (операция 9). Но при переходе от boy к saved следующая единица, начинающаяся от слова saved, представ- ляет собой все сказуемое, для декодирования которого необходимо 10 операций (10—19). Переход от saved к the требует семи операций, чтобы декодировать группу существительного как the dying woman (операции 13— 19); переход от the к dying требует четырех операций (16—19); а переход от dying к woman — только одной операции (19). Сравнивая этот анализ с анализом Ингве, мы сразу видим, что модель Ингве оставляет некоторую степень неопределенности относительно того, каким образом может заканчиваться предложение. Так, на рис. 9, после того как сказуемое переписывается в виде V и NP, V преобразуется в saved, а символ NP хранится в кратковременной памяти и теоретически может быть переписан в любом окончательном виде, например The tall boy saved elephant (Высокий мальчик спас слона). Напротив, модель Джонсона предполагает, поскольку это необходимо для предсказания ВОП, что говорящий знает, как декодировать сказуемое вплоть до отдельных слов еще до того, как произносится первое слово— saved. Тогда возникает ряд логических трудностей. Во-первых, получается, что операции, необходимые для декодирования подъединиц, учитываются при подсчете более одного раза. Например, при переходе от boy к saved вместо того, чтобы учитывать только операции, необходимые для получения слова saved (операции 10—12), если следовать модели Ингве, Джонсон подсчитывает все операции, необходимые для порождения всей этой единицы (операции 10—19). Но когда мы приступаем к следующему переходу от saved к the, приходится снова подсчитывать все операции, необходимые для получения the dying woman (операции 13—19), и то же самое повторяется для любого слова, входящего в сказуемое. Если верно, что говорящий не приступает к порождению первого слова сказуемого до тех пор, пока он не декодировал это сказуемое полностью с точностью до отдельных слов saved the dying woman, то представляется крайне неэкономным возвращение к единицам более высокого уровня и повторение уже проделанных операций декодирования. Если довести это рассуждение до логического конца, го получается, что говорящий вообще не произносит ни одного слова, если он не помнит всех операций, необходимых для декодирования всего предложения. При этом Джонсон поступает довольно непоследовательно, когда подсчитывает операции, необходимые для порождения первого слова в предложении, следуя в этом случае модели Ингве и учитывая только операции 1—5, то есть допуская, что сказуемое и MN остаются недекодированными. Но если следовать стандартному методу подсчета, применяемому Джонсоном, каким образом может вообще быть порождено первое слово The, если говорящий не знает по крайней мере операций 1—9, необходимых для декодирования всей единицы подлежащего The tall boy? Теория Джонсона, таким образом, представляется просто не самым удачным сочетанием модели запоминания, построенной на гипотезе об организации предложения в виде предварительно закодированных пучков элементов, и модели порождения речи, основанной на гипотезе Ингве о том, что в каждый момент порождается только одно слово, а единицы более высоких уровней хранятся в это время в кратковременной памяти и декодируются только на следующих этапах. |

Реклама

|

||